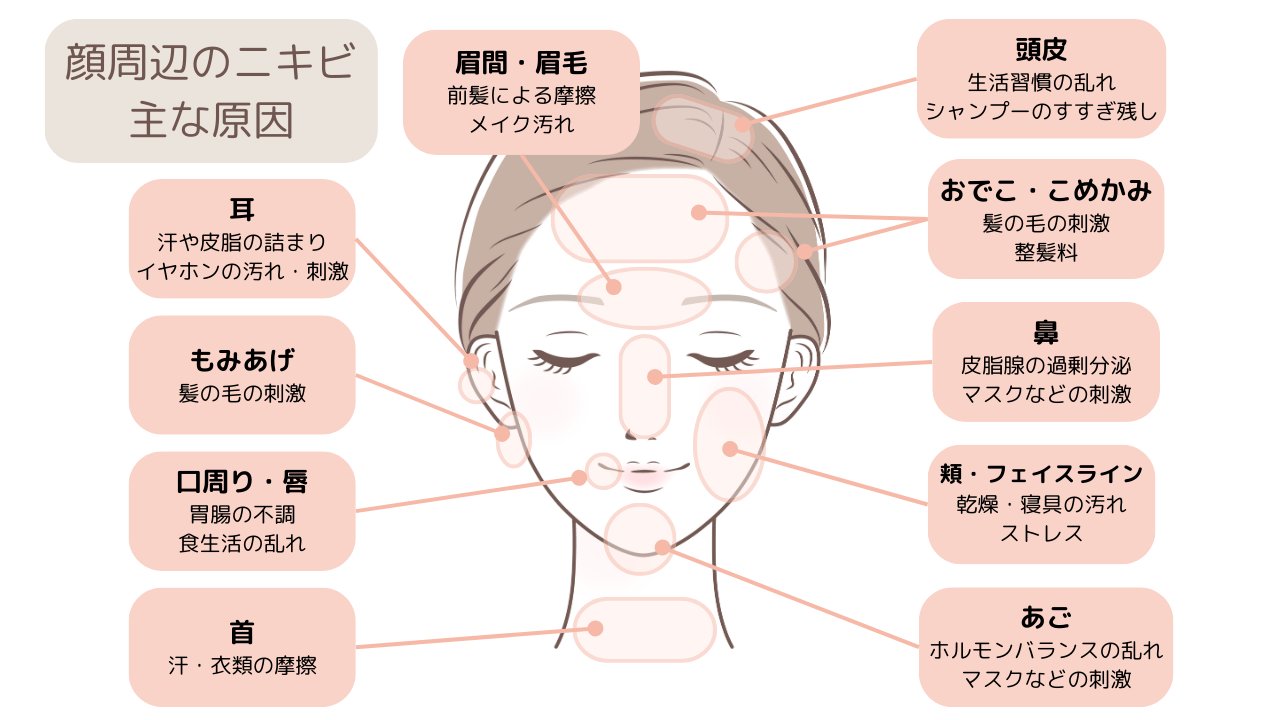

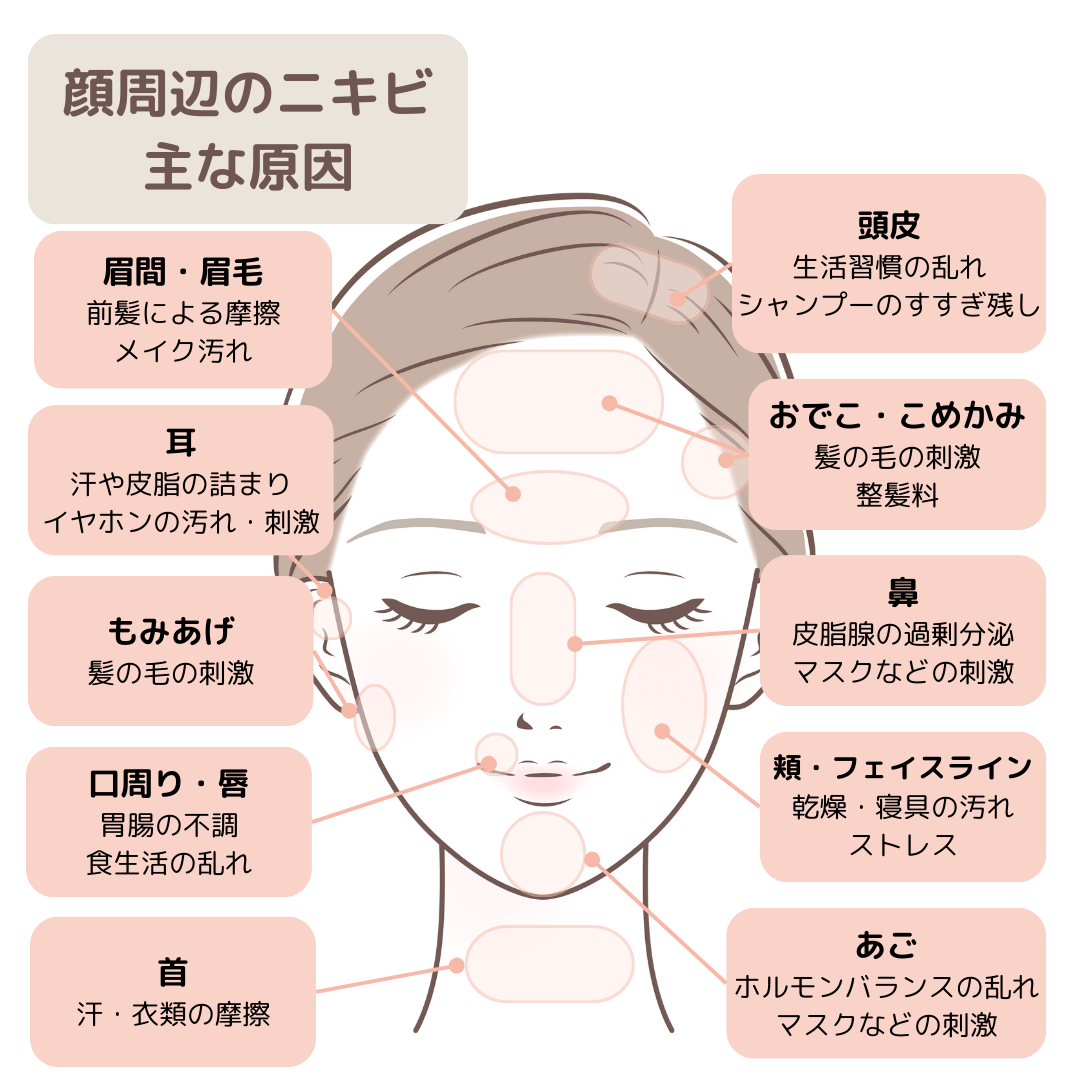

ニキビの原因は、できる場所によっても異なります。

あごやおでこ、首、胸などの部位ごとに特徴があり、ホルモンバランスの乱れやストレス、紫外線、スキンケアなど体の内外にさまざまな要因が関係しています。

本記事では、ニキビの場所別の原因と治し方や、ニキビ発生のメカニズム、および発生する要因について解説しています。

また、当院ではオンライン診療によるニキビ治療を行っております。

ニキビの症状で悩みを抱えている場合は、お気軽にご相談ください。

フィットクリニックのニキビ治療

【図解入り】場所別のニキビの原因

場所別のニキビの原因を図解で紹介します。

ニキビは顔、身体の部位ごとに原因が異なります。

適切な対策を取るためにもそれぞれの違いを把握することが重要です。

気になる箇所をクリックで詳細表示

気になる箇所をタップで詳細表示

気になる箇所をクリックで詳細表示

気になる箇所をタップで詳細表示

各部位に共通したニキビの予防方法は以下の項目でまとめて紹介しています。 ニキビの場所ごとの予防方法

なお、ニキビの症状をはじめとした詳細については以下のページで解説しています。 ニキビ(尋常性ざ創)とは

頭皮ニキビの原因と対策

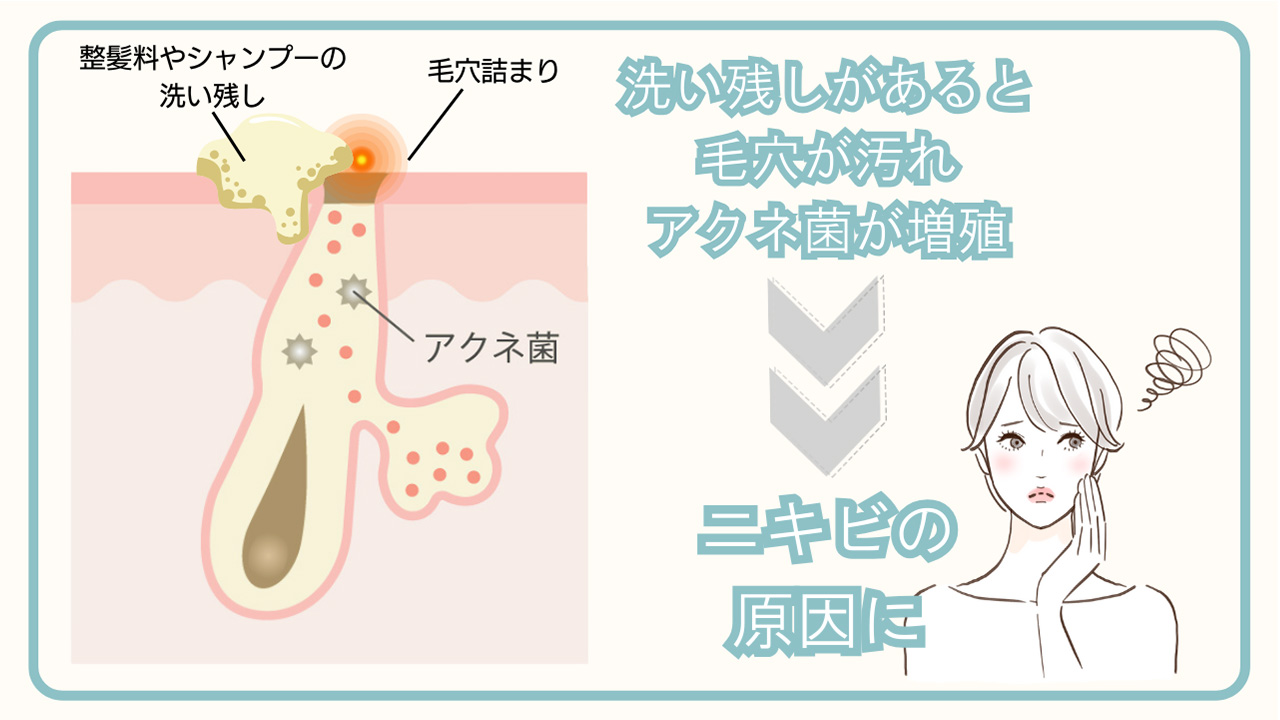

アクネ菌のエサとなる皮脂の分泌量がもっとも多い「頭皮」は、実はニキビができやすい場所のひとつです。

-

大人の場合

⇒生活習慣の乱れ、ターンオーバーの乱れ -

思春期など若い年代

⇒成長ホルモンや性ホルモンの活性化 -

共通

⇒整髪料やシャンプーが自分の体質に合っていない、洗髪時に洗い残し、頭が蒸れやすい、紫外線

| 頭皮ニキビの原因の図解 | |

|---|---|

洗い残し

|

ワックスやスプレーなどの整髪料は、しっかりと洗い流さないと毛穴を塞ぎ、皮脂や老廃物、角質、汗などが混ざり合って角栓が形成されやすくなります。 |

古い角質

|

頭皮のターンオーバー(皮膚の新陳代謝)が乱れると、自然に剥がれ落ちるはずの古い角質が蓄積され毛穴にフタをして、その結果、皮脂がたまりやすくなり、毛穴が詰まって頭皮ニキビの原因となります。 |

| 頭皮ニキビの原因の図解 |

|---|

| 洗い残し |

|

| ワックスやスプレーなどの整髪料は、しっかりと洗い流さないと毛穴を塞ぎ、皮脂や老廃物、角質、汗などが混ざり合って角栓が形成されやすくなります。 |

| 古い角質 |

|

| 頭皮のターンオーバー(皮膚の新陳代謝)が乱れると、自然に剥がれ落ちるはずの古い角質が蓄積され毛穴にフタをして、その結果、皮脂がたまりやすくなり、毛穴が詰まって頭皮ニキビの原因となります。 |

また、頭皮ニキビは、頭皮が蒸れても乾燥しすぎても発生します。 頭皮ニキビの予防方法・治し方はこちら

おでこニキビ・こめかみニキビの原因

おでこニキビ、こめかみニキビの原因としては、皮脂腺の多さや外部刺激、シャンプーの洗い残しなどが挙げられます。

具体的な原因は以下のとおりです。

こめかみニキビの原因

-

前髪や帽子による刺激

- 前髪の刺激 ⇒ 摩擦で毛穴が詰まりやすくなりニキビ発生

- 帽子の着用 ⇒ 蒸れや圧迫でニキビ発生

- 前髪や帽子の汚れ・皮脂 → アクネ菌の栄養源となりニキビ悪化

-

汗による雑菌の繫殖

- 湿気⇒汗による湿気は雑菌が繁殖しやすい環境です

-

整髪料やシャンプーの洗い残し

- シリコンや合成成分を含む製品⇒肌に刺激を与える

-

スキンケア・ヘアケア製品が肌に合っていない

- 界面活性剤や防腐剤⇒肌に刺激を与えニキビ発生

- 石油系界面活性剤⇒肌のバリア機能が低下

-

生活習慣(食事・睡眠・運動)の乱れ

- ストレスや睡眠不足⇒ホルモンバランスを乱し、皮脂の過剰分泌を引き起こす

- コルチゾール増加⇒皮脂分泌が活発になり、ニキビが悪化する

- 運動不足⇒血行不良も肌のターンオーバーを低下

耳ニキビの原因

耳ニキビは、発生場所により原因が異なります。具体的には以下のような原因です。

| 耳ニキビができやすい部位と原因 | |

|---|---|

| 耳たぶ | アクセサリーの摩擦 |

| 耳の中 | イヤホンの雑菌繁殖、 耳掃除のしすぎ |

| 耳の裏 | 皮脂や汗の蓄積 |

| 耳の横 | 髪の毛との接触 |

| 耳の下 | 髪の毛や整髪料の刺激 |

そのほか、生活習慣の乱れ(暴飲暴食・睡眠不足・運動不足)や洗い残しなどが原因として挙げられます。 耳ニキビの予防方法・治し方はこちら

もみあげニキビの原因

もみあげニキビは、主に生活習慣の乱れや外的刺激が原因となって発生します。

-

髪の毛がもみあげに触れて起こる刺激

- 摩擦が継続することにより毛穴が詰まりニキビ発生

-

シャンプーのすすぎ残し

- 湿気⇒汗による湿気は雑菌が繁殖しやすい環境です

-

整髪料やシャンプーの洗い残し

- 毛穴に詰まって皮脂や雑菌を繁殖させる

-

日常的に帽子や眼鏡、サングラスをかける方

- 物理的な圧迫がニキビ発生に影響する

-

カミソリなどで自分でもみあげを整えている方

- 肌を傷つけてしまいバリア機能が低下

カミソリ負けをするとニキビができやすいだけではなく、尋常性毛瘡という赤ニキビのような発疹が出てくる場合があります。

この場合もニキビに準じた治療で改善を目指します。

もみあげニキビの予防方法・治し方はこちら

眉間ニキビ・眉毛ニキビの原因

眉間や眉毛(特に眉間)は、皮脂腺が多くニキビができやすい部位です。

さらに自律神経の乱れやストレスが関与していることも多く、適切なケアが求められます。

-

眉毛の抜き過ぎやメイク、ヘアスタイリング剤の刺激

- 毛穴が傷つき、炎症を起こしやすくなる

-

前髪が眉毛に触れておこる摩擦や刺激

- ほんのわずかな摩擦や刺激の積み重ねがニキビを誘発する

鼻ニキビ・鼻の中ニキビの原因

鼻は皮脂腺が多く、皮脂の分泌が過剰になります。特に毛穴が詰まりやすい部位です。

鼻の中(鼻の穴)にできるニキビは見た目には気づきにくいものの、痛みや違和感を伴い、日常生活に影響を与えることがあります。

-

ティッシュやマスク、毛穴パックなど

- 外部刺激は鼻ニキビを悪化させる

-

無意識に鼻を触る癖がある方

- 雑菌が繁殖しやすく、ニキビができやすくなる

-

落としたメイクや汚れの蓄積

- 粘膜に蓄積し雑菌の繁殖や炎症を引き起こす

-

鼻の中の粘膜を傷つける行為

- 鼻毛を抜く

- 頻繁な鼻かみ

- 指で鼻の中をほじる

-

産毛処理用のカミソリで粘膜が傷つく

⇒すべてニキビの原因となる

-

慢性的な鼻炎

- 炎症により粘膜のバリア機能低下⇒外部から雑菌が侵入しニキビ発生

鼻ニキビの詳細やケア方法は以下のページでも解説しています。 鼻ニキビの原因と治し方

鼻の下(人中)ニキビの原因

鼻の下は皮脂腺が多く、ホルモンバランスの影響を受けやすい部位です。

特に生理周期やストレスによるホルモンバランスの乱れは、皮脂分泌を増加させ、ニキビを誘発します。

-

鼻をかむ際の摩擦や無意識に触る癖

- 摩擦が刺激となり、ニキビを悪化させる

-

メイクや汚れの洗い残し

- 毛穴詰まりを引き起こニキビ発生

-

免疫力の低下

- 疲れ、ストレス⇒体調の下降で肌環境を悪化させる

鼻の下ニキビ(人中ニキビ)の詳細や即効性のある治し方は以下のページでも解説しています。 鼻の下ニキビ(人中ニキビ)の原因と治し方

頬ニキビ・フェイスラインニキビの原因

頬やフェイスラインのニキビは目立つだけでなくニキビ跡にもなりやすいため、早く治したい場所のひとつです。

フェイスラインニキビの原因

-

髪やマスク、紫外線などの外部刺激

- 皮脂が過剰に分泌され毛穴に炎症を起こしてニキビ発生

-

片側(右頬・左頬)ニキビは寝具の刺激や雑菌が原因

- 枕カバーやシーツ⇒まめに交換しないと雑菌の温床になる

- シーツやカバーの素材⇒肌への刺激となる場合がある

- 寝返りが多い、寝相が悪い⇒肌にダメージが蓄積される

頬ニキビはマスクや髪型(サイドバングなど)で隠す方もいますが、摩擦や蒸れによりニキビが悪化する可能性があるため控えましょう。

また、ニキビ対策グッズとしてAg+(銀)使用の抗菌マスクなどもありますが、人によっては肌への刺激になってしまい吹き出物ができることもあるので注意が必要です。

頬ニキビ・フェイスラインニキビの

予防方法・治し方はこちら

口周りニキビ・唇ニキビの原因

口周りや唇にできるニキビは、顔の中心に位置するため目立ちやすい上、痛みを伴い不快感をもたらします。

口周りは皮脂の分泌が少ないため乾燥しやすく、ニキビができやすい部位でもあります。

さらに口周りのニキビは、外部刺激に加え身体の不調も関係している場合も多く、治りにくく繰り返しやすい点が特徴です。

-

生理周期やストレスによるホルモンバランスの乱れ

- 自律神経が乱れてくると突然ニキビが発生

-

胃腸機能の低下

- 消化不良⇒栄養不足や老廃物の蓄積につながってニキビを誘発

- 胃腸機能の低下⇒肌荒れ全般にも影響を与える

-

カミソリなどの外部刺激

- カミソリの使用⇒表面に細かな傷が生じ、肌のバリア機能が低下

- カミソリの刃⇒清潔でない刃からは雑菌が入り込む

- 刃を交換しない⇒ニキビトラブルのほか「毛嚢炎」や「毛包炎」の恐れ

-

口元の乾燥

- 肌はうるおいを補うために過剰に皮脂を分泌し、毛穴詰まりを起こしニキビを誘発

-

食べ物や飲み物が唇の皮膚に触れる

- 食べ物の残りによって毛穴が詰まりニキビが発生

-

マスクの摩擦や蒸れ、唇を触る摩擦

- 清潔さを保てなくなったり、毛穴詰まりを起こす

なお、唇の境目にできたニキビは、口唇ヘルペスである可能性も考えられます。

痛み、かゆみ、水ぶくれ、熱っぽさや同じ場所に繰り返す症状は口唇ヘルペスを疑う必要もあります。

口周りニキビ・唇ニキビの

予防方法・治し方はこちら

あごニキビの原因

あごやフェイスラインはUゾーンと呼ばれ、様々な生活習慣や行動で大人ニキビを発症しやすい部位です。

-

手やカミソリ、マスクなどの外部刺激

- 強い力での洗顔や頬杖⇒肌のバリア機能を低下させ、肌の抵抗力を弱める

-

紫外線によるダメージ

- ポルフィリン(アクネ菌の代謝産物)が活性酸素を発生させ皮脂の酸化が起こる

首ニキビの原因

首ニキビが発生する主な原因は、汗や皮脂、衣類接触による摩擦や蒸れといった「外部刺激」です。

ただし、首の中でも部位によって発生原因は細かく分けられます。

-

髪、服のタグ、マフラー、寝具などの外部刺激、摩擦

- こすれる刺激で毛穴が詰まりニキビが発生

-

血行不良による肌のターンオーバーの乱れ

- 肌のターンオーバーが乱れ毛穴詰まりやニキビが発生

-

衣類やアクセサリーの汚れ

- 汚れが蓄積すると、肌に触れた際にニキビを悪化させる

- タートルネックやスカーフ⇒首に密着する衣類の摩擦も肌に大きな負担となる

-

首の下部の湿気

- 肌の常在菌バランスが崩れる

首ニキビの詳細や即効性のある治し方は以下のページでも解説しています。 首ニキビの原因と治し方

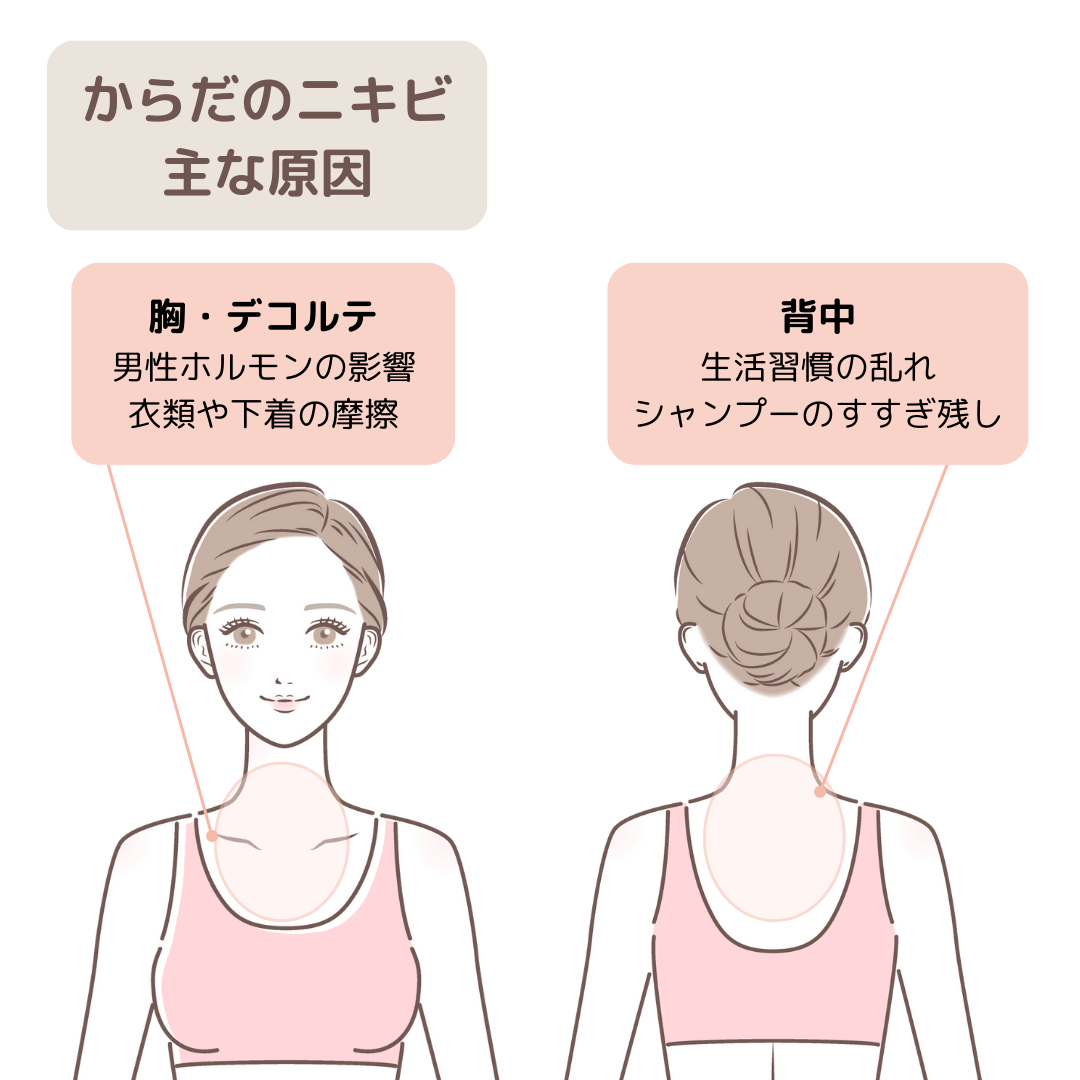

胸ニキビ・デコルテニキビの原因

胸やデコルテは皮脂腺が多いため、皮脂分泌が過剰になりやすく、ニキビができやすい部位です。

(デコルテニキビ)の原因

-

衣服の締め付け、刺激

- タイトや衣服⇒胸元を締め付けるため、摩擦が肌への刺激になる

- 長時間の着用による蒸れ⇒アクネ菌が好む高温多湿な環境がつくられる

-

髪やアクセサリーによる刺激

- 髪の毛やアクセサリーに付着した皮脂や汚れ、汗により毛穴が詰まる

- 繰り返される刺激⇒肌表面の皮脂膜が損なわれ、角質層の機能も弱まる

-

洗剤の過剰使用

- 衣類に残った成分が肌に触れることで刺激となりニキビ発生

-

胸元の発汗

- 胸元は汗がたまりやすいため肌を湿らせた状態になりニキビが発生しやすくなる

-

デコルテや谷間など、汗が溜まりやすい凹凸の部分

- 凹凸のある部位は汗が溜まりやすく乾きにくいためニキビができやすい

胸ニキビ(デコルテニキビ)はアクネ菌だけでなく、同じ常在菌の一種である「マラセチア菌」が関係していることもあります。

この菌が毛穴で増殖してしまうと炎症が起き、「マラセチア毛包炎」と呼ばれる胸ニキビと似た症状を引き起こすことがあります。

そのため胸やデコルテ部分には、ニキビとマラセチア毛包炎の2つの皮膚疾患が混在している場合があります。

このほか、あせも(汗疹)や粉瘤(アテローム)も胸ニキビに似た皮膚疾患です。

ニキビと違い症状を疑う場合は悩まず医師に相談しましょう。

また、乳がんのしこりと胸ニキビのしこりは特徴が異なります。

| しこりニキビと乳がんの腫瘍の違い | |

|---|---|

| しこりニキビ | 触ると痛む、 色素沈着する(ニキビ跡になる) |

| 乳がん | 痛みは無い、硬い、 押しても動かない |

乳がんのしこりは乳腺の内部にできるため、通常は痛みがありません。

しこりに不安があるようであれば、専門的な診断を受けることが安心です。

胸ニキビ(デコルテニキビ)の

予防方法・治し方はこちら

背中ニキビの原因

背中のニキビは、鏡でも確認しづらく、発見が遅れがちです。気づいたときには跡が残ってしまうことも少なくありません。

-

シャンプーやボディソープの洗浄成分の洗い残し

- 洗浄成分が肌に残ると、毛穴を詰まらせ、炎症を引き起こす

-

背中にかいた汗の放置

- 汗をかいたまま放置すると雑菌が繁殖し、背中ニキビを悪化させる

-

通気性の悪い衣服や下着による締め付けや摩擦

- 化学繊維のインナーは汗を吸収しにくく、蒸れやすい

ニキビダニとニキビの違い

毛包虫性ざ瘡とニキビ(尋常性ざ瘡)の違いは以下の通りです。

| 名称 | 毛包虫性ざ瘡 | 尋常性ざ瘡 (ニキビ) |

|---|---|---|

| 原因 | ニキビダニ | アクネ菌 |

| 主な症状 | 赤いぶつぶつ、炎症、かゆみ、ひりつき など | 面ぽう(コメド)、丘疹(炎症)、囊胞(うみ) |

| 症状の特徴 |

局所的に集中して発生 かゆみを伴いやすい |

皮脂の多いTゾーン 乾燥しやすいUゾーンや体に発生 |

ニキビに似た症状が数ヶ月以上続いたり、ニキビ治療を試しても改善しにくいときは、毛穴にいるニキビダニの影響が考えられます。

ニキビダニの詳細や治し方は以下のページをご覧ください。

ニキビダニ(顔ダニ)の症状と治し方

ニキビの場所ごとの予防方法・治し方

ニキビの場所ごとの予防方法・治し方を以下にまとめてお伝えします。

予防方法・治し方

-

頭皮ニキビ

- シャンプー⇒よく泡立てる、低刺激のものを使う、よくすすぐ

-

おでこニキビ・こめかみニキビ

- ヘアスタイルを変える⇒前髪がおでこに触れないようにする

- 洗い方⇒おでこをしっかりすすぐ、ニキビを潰さないようにやさしく洗う

- 化粧水などで保湿する

-

耳ニキビ

- 耳周りを清潔にする⇒イヤホン、寝具、アクセサリーはこまめに清掃する

- 耳周りの保湿⇒刺激の少ない化粧水や保湿剤で乾燥を防ぐ

-

もみあげニキビ

- 帽子や眼鏡の着用による圧迫を避ける

- 洗髪の際はもみあげをよくすすぐ

- 清潔な剃刀を使う

-

眉間ニキビ・眉毛ニキビ

- ぬるま湯で丁寧に洗う

- 眉毛の抜きすぎに注意する、清潔な器具を使う

- 前髪が眉に触れる際の摩擦を減らす

- 低刺激のメイク用品を使い、帰宅後すぐに落とす

-

鼻ニキビ・鼻の中ニキビ

- 鼻を触る癖を避ける

- 保湿する

-

鼻の下(人中)ニキビ

- 鼻をかむとき柔らかいティッシュを使う

-

頬ニキビ・フェイスラインニキビ

- マスクや寝具を清潔に保つ

- 低刺激のメイク用品を使う

- ニキビができても触らず保湿する

-

口周りニキビ・唇ニキビ

- 胃腸機能を整える

- カミソリ負けを防ぐよう新しい清潔な剃刀を使う

- 口元の乾燥を防ぐ

-

あごニキビ

- マスクやかみそりは清潔なものを使う

- 刺激の少ないスキンケアを行う

- 紫外線を受けやすいので対策する

-

首ニキビ

- 髪や服の刺激を避け清潔に保つ

- 寝具をこまめに洗濯する

- 血行不良を起こさないよう運動する

-

胸ニキビ・デコルテニキビ

- 通気性の良い衣服を選ぶ

- 汗はこまめにふき取る

- 洗剤は低刺激性に変える

-

背中ニキビ

- 入浴時には、シャンプーやボディソープを十分に洗い流す

- 通気性の良い綿素材の衣服や下着を選ぶ

- しめつけの弱い衣服を選ぶ

【ニキビの治し方】医療機関のニキビ治療薬とサプリメント

ニキビ跡が残らないように治す場合や、早急に治したい方はニキビ治療薬を選択することをおすすめします。

ニキビ治療において医療機関で処方される薬やサプリメントは、以下のとおりです。

まず、抗菌・抗炎症作用のある成分で、肌のターンオーバーを促進する外用薬を紹介します。

| 名称 | 有効成分 | 効果・特徴 | 副作用 |

|---|---|---|---|

| デュアックゲル | クリンダマイシン/ 過酸化ベンゾイル |

抗炎症作用・抗菌作用 炎症性ニキビ(中等症〜重症)に有効 |

乾燥、皮膚剥脱、紅斑、かゆみなど |

| デュアックゲル | アダパレン/ 過酸化ベンゾイル |

コメド発生を抑制・抗菌作用・角質剥離作用 炎症性ニキビ(中等症〜重症)に有効 |

皮膚刺激、皮膚疼痛、アレルギー性皮膚炎など |

| ゼビアックスク リーム・ローション |

オゼノキサシン | 抗菌作用 炎症性ニキビ全般に有効 |

乾燥、刺激感、かゆみなど |

| 名称 | ||

|---|---|---|

| 有効成分 | 効果・特徴 | 副作用 |

| デュアックゲル | ||

| クリンダマイシン/ 過酸化ベンゾイル |

抗炎症作用・抗菌作用 炎症性ニキビ(中等症〜重症)に有効 |

乾燥、皮膚剥脱、紅斑、かゆみなど |

| デュアックゲル | ||

| アダパレン/ 過酸化ベンゾイル |

コメド発生を抑制・抗菌作用・角質剥離作用 炎症性ニキビ(中等症〜重症)に有効 |

皮膚刺激、皮膚疼痛、アレルギー性皮膚炎など |

| ゼビアックスク リーム・ローション |

||

| オゼノキサシン | 抗菌作用 炎症性ニキビ全般に有効 |

乾燥、刺激感、かゆみなど |

対して、内服薬(飲み薬)の場合はアクネ菌に効く抗生物質だけでなく、重度のニキビにも高い効果が期待される薬の服用が推奨されることもあります。

また、ニキビができにくい肌質に導く目的で、ビタミン剤などを組み合わせることもあります。

以下で内服薬とサプリメントを紹介します。

| 名称 | 有効成分 | 効果・特徴 | 副作用 |

|---|---|---|---|

| イソトレチノイン (内服薬) |

ビタミンA誘導体 | 皮脂分泌を抑えてニキビの発生や炎症を防ぐ 重度のニキビに用いられる |

全身の皮膚や粘膜の乾燥、頭痛、など |

| ビブラマイシン (内服薬) |

ドキシサイクリン | 抗菌作用でアクネ菌を増殖を抑える | 吐き気・嘔吐、食欲不振、下痢など |

| シナール (内服薬) |

アスコルビン酸(ビタミンC)、パントレン酸(ビタミンB5) | 肌のターンオーバーを整えて活性酸素を抑制する、ニキビ跡の色素沈着の予防・改善をサポート | 胃の不快感、吐き気・嘔吐、下痢など |

| ハイチオール (内服薬) |

L-システイン | 酸化ストレスを防ぎ、色素沈着の予防をサポート | 吐き気、下痢など |

| ユベラ (内服薬) |

トコフェロール酢酸エステル | 肌のターンオーバーにより色素の排出を促すことでニキビ痕が薄くなる効果が期待できる | 便秘、胃の不快感、下痢、発疹 |

| Lypo-C Vitamin C Lypo-C Vitamin C+D (サプリメント) |

なし | 肌のターンオーバー促進に加え、抗炎症作用によりニキビの悪化を予防 | なし |

| 名称 | ||

|---|---|---|

| 有効成分 | 効果・特徴 | 副作用 |

| イソトレチノイン (内服薬) |

||

| ビタミンA誘導体 | 皮脂分泌を抑えてニキビの発生や炎症を防ぐ 重度のニキビに用いられる |

全身の皮膚や粘膜の乾燥、頭痛、など |

| ビブラマイシン (内服薬) |

||

| ドキシサイクリン | 抗菌作用でアクネ菌を増殖を抑える | 吐き気・嘔吐、食欲不振、下痢など |

| シナール (内服薬) |

||

| アスコルビン酸(ビタミンC)、パントレン酸(ビタミンB5) | 肌のターンオーバーを整えて活性酸素を抑制する、ニキビ跡の色素沈着の予防・改善をサポート | 胃の不快感、吐き気・嘔吐、下痢など |

| ハイチオール (内服薬) |

||

| L-システイン | 酸化ストレスを防ぎ、色素沈着の予防をサポート | 吐き気、下痢など |

| ユベラ (内服薬) |

||

| トコフェロール酢酸エステル | 肌のターンオーバーにより色素の排出を促すことでニキビ痕が薄くなる効果が期待できる | 便秘、胃の不快感、下痢、発疹 |

| Lypo-C Vitamin C Lypo-C Vitamin C+D (サプリメント) |

||

| なし | 肌のターンオーバー促進に加え、抗炎症作用によりニキビの悪化を予防 | なし |

ニキビが一度治ってもすぐに再発する場合や、市販薬・皮膚科の保険診療の薬で効果が感じられなかった方でも、イソトレチノイン内服により改善効果が期待できます。

向いている人

- セルフケアは続けているがなかなかニキビが治らない

- ニキビ跡が残らないように治したい

- 1日でも早く綺麗な素肌を取り戻したい

フィットクリニックでは「イソトレチノインによるニキビ治療」を行っております。

なお、ニキビ治療薬の詳細については以下をご覧ください。

ニキビ治療薬の詳細

まとめ:場所別のニキビの特徴と発生の原因

ニキビの原因は人それぞれであり、場所や体の状態によって対策も変わります。

セルフケアで改善しにくい場合は、医療の力を借りることも選択肢のひとつです。

当院では、繰り返すニキビに対応したイソトレチノイン治療も行っています。

なかなか治らないニキビでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

フィットクリニックのニキビ治療

場所別のニキビの特徴と原因のよくある質問

-

- Q

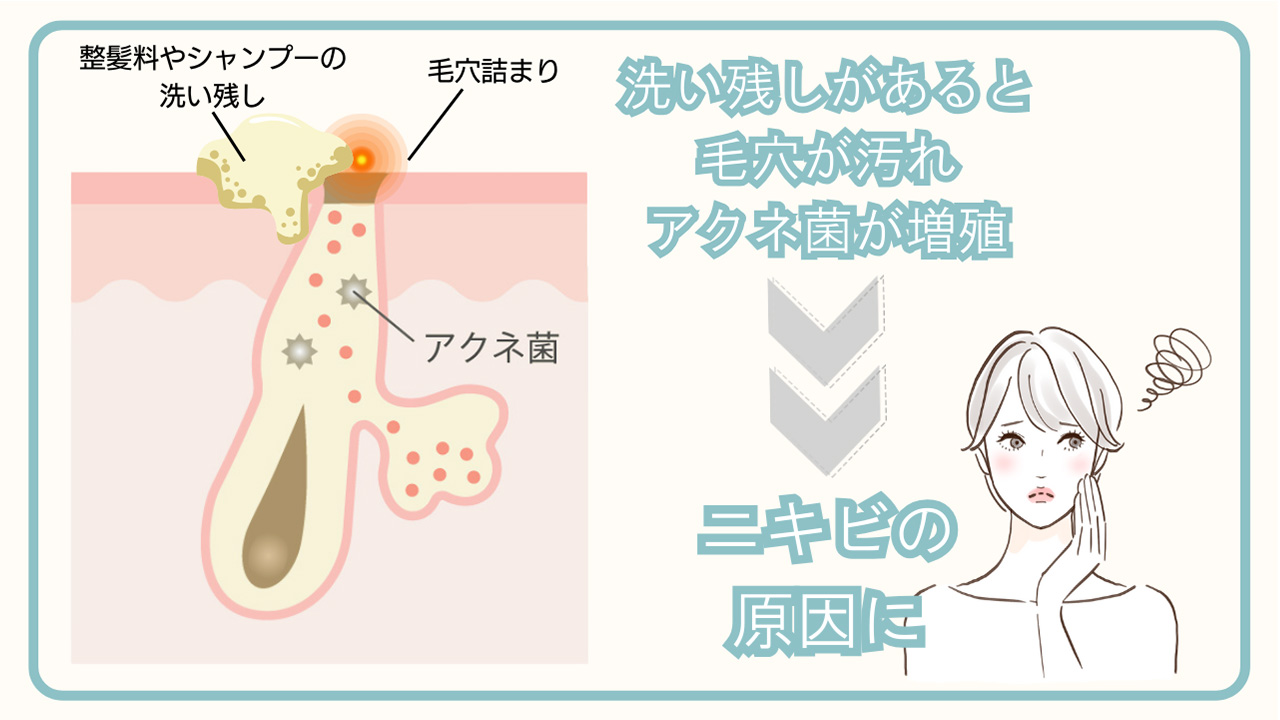

ニキビができるメカニズムは何ですか?

- A

ニキビは、毛穴が詰まり、アクネ菌が繁殖することで起こります。年代や性別を問わず誰でもなる可能性のある病気で、日本では90%の人が発症したことがあると言われています。放置するとニキビ跡が残る可能性があります。

- Q

-

- Q

ニキビができる原因は何ですか?

- A

ニキビができる原因は人によって多種多様です。ホルモンバランスの乱れやストレス、食生活の乱れなどが一因としてあります。

特に、現代人はストレスを感じやすく、それが肌に現れやすい傾向にあります。

また、間違ったスキンケアや紫外線もニキビの原因となります。紫外線を浴びると、皮脂の分泌が過剰になったり、肌のバリア機能が低下してアクネ菌が繁殖しやすくなるため注意が必要です。

- Q

-

- Q

ストレスが原因のニキビはどこにできますか?

- A

ストレス性のニキビは、頬やフェイスライン、顎などにできやすいとされています。理由は、主にホルモンバランスの乱れと皮脂分泌の増加です。

ストレスを受けると男性ホルモンの一種であるアンドロゲンが活性化し、皮脂の過剰分泌を引き起こします。

肌のバリア機能低下も原因のひとつです。ストレスがかかると免疫力が低下するため、ニキビの発生を助長します。

- Q

-

- Q

生理前のニキビを早く治す方法はありますか?

- A

生理前のニキビを早く治すためには、まず丁寧な洗顔と保湿を心がけ、肌を清潔に保つことが大切です。洗顔料は優しく泡立て、こすらず丁寧に洗い、保湿は油分の少ないものを選びましょう。また、ビタミンB群やビタミンCなど、肌のターンオーバーを促進する栄養素を積極的に摂取するのも効果的です。

セルフケアで改善しない場合や悪化する場合は、医療機関の受診を推奨します。

- Q

-

- Q

サウナでニキビは悪化しますか?

- A

サウナはニキビを悪化させる可能性があります。

血行促進や発汗によるデトックス効果は毛穴詰まりの解消に繋がり、ニキビ改善を促す可能性があります。

一方で、高温による乾燥や皮脂の過剰分泌は肌のバリア機能を低下させ、ニキビを悪化させる恐れがあります。

サウナに入る際は清潔な状態を保ち、十分な保湿を心がけ、適切な時間と頻度での利用が大切です。

- Q

-

- Q

ニキビができやすい人の特徴は何ですか?

- A

ニキビができやすい人の特徴は、以下のとおりです。腸内環境を整え、規則正しい生活を心がけ、紫外線対策やストレス管理を行うことで改善が期待できます。スキンケアは自分の肌質に合った方法を選びましょう。

- 便秘ぎみ、腸内環境が悪い

- ホルモンバランスが乱れている

- 睡眠不足である

- 紫外線を多く浴びている

- ストレスが多い

- 誤ったスキンケアをしている

- Q

| イソトレチノインについて | |

|---|---|

| 未承認医薬品等であることの明示 | イソトレチノインは日本国内では未承認医薬品となります。 |

| 入手経路等の明示 | 厚生局の正式なプロセスを経て、当院医師の判断により輸入しています。 |

| 国内の承認医薬品等の有無の明示 | 同一の成分や性能を有する他の国内承認医薬品等はありません。 |

| 諸外国における安全性等に係る情報の明示 |

|

| 医薬品副作用被害救済制度について |

|---|

| 万が一重篤な副作用が出た場合は、日本国における医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。 |

この記事の監修

(はっとり けいた)医師

【略歴】

- 平成17年

- 医療法人財団 河北総合病院 勤務

- 平成29年

- ゴリラクリニック 池袋院 管理者

- 令和5年~

- フィットクリニック院長 勤務

また、以下の記事で医療機関での治療を必要とする重症ニキビの方に向けた内容を解説しています。 重症ニキビの原因と対策