インフルエンザとは、インフルエンザウイルスに感染することで起こる急性の呼吸器感染症です。

国内では毎年冬から春の時期(11月~4月)に流行し、1月~2月がピークとなります。

手洗い、マスクの着用、ワクチン接種、予防薬の投与などの予防が感染拡大を防ぐ有効な手段と考えられています。

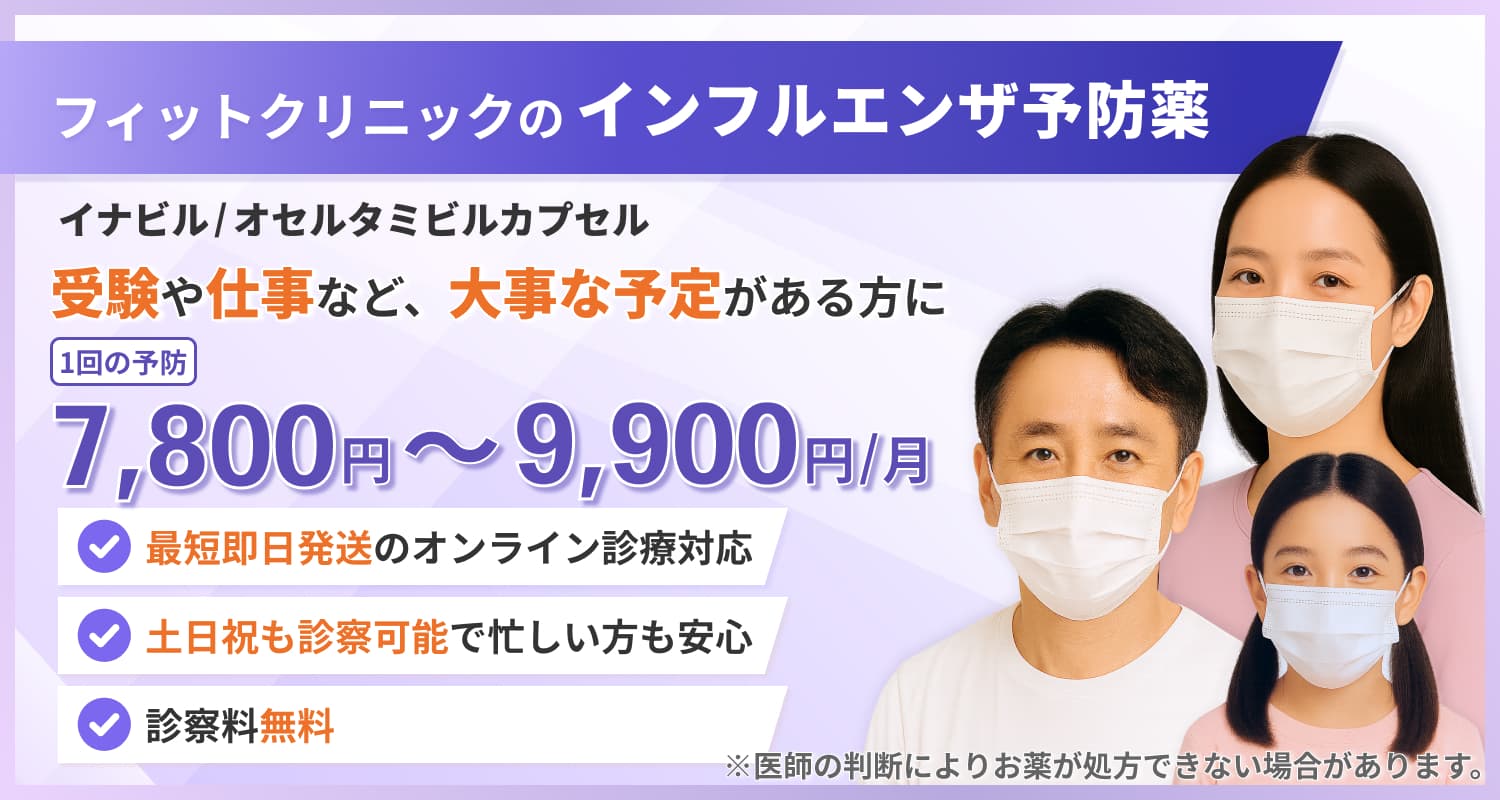

当院ではオンライン診療によるインフルエンザ予防を行っております。

大事な時期に感染を避けたい方は、お気軽に当院までご相談ください。

オンライン診療によるインフルエンザ予防

当院ではインフルエンザの予防接種(ワクチン)は行っておりません。

インフルエンザ予防薬として、タミフルジェネリック、イナビルを処方(自費診療)しております。

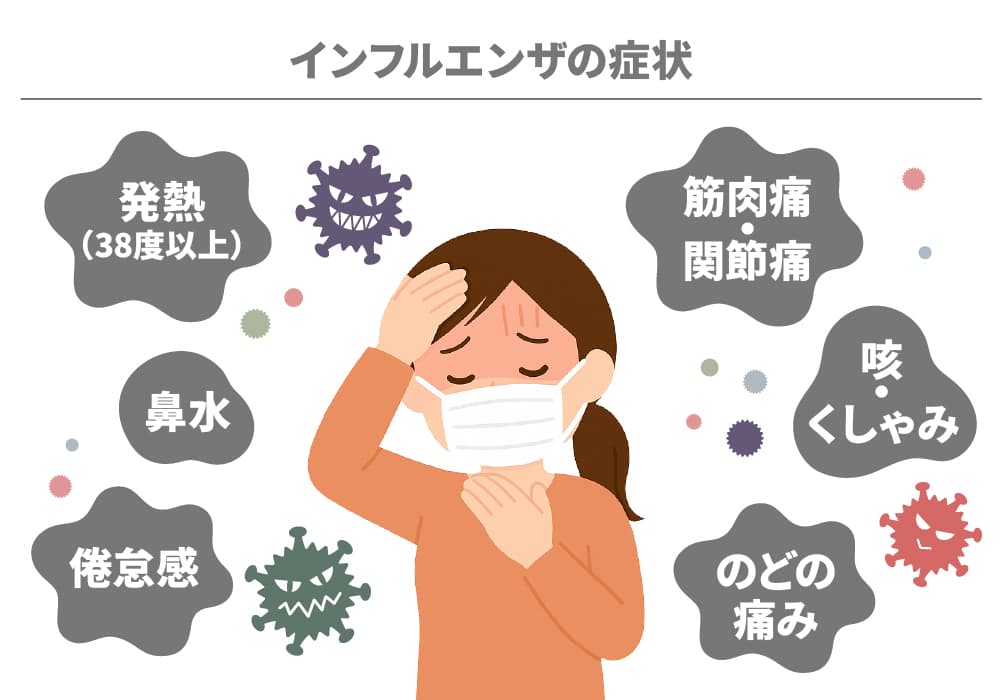

インフルエンザの症状

インフルエンザの症状は、突然の高熱とさまざまな全身症状が急に現われるのが特徴です。

発症後38度以上の発熱が起こり、頭痛、筋肉痛、関節痛、体のだるさ(倦怠感)などが現れます。

さらに咳やのどの痛み、くしゃみ、鼻水といった呼吸器症状を伴います。

これらを踏まえ、インフルエンザが疑われるときの目安として、以下のインフルエンザの症状チェックリストを参考にしてください。

| インフルエンザの症状チェックリスト | |

|---|---|

| 38℃以上の急激な発熱 | |

| 強い頭痛 | |

| 強い全身症状がある(悪寒、倦怠感、筋肉・関節痛など) | |

| 咳、喉の痛み | |

インフルエンザ・風邪・新型コロナウイルスとの違い

インフルエンザ、風邪、新型コロナウイルスはすべてウイルスによる感染症ですが、原因や症状の出方、潜伏期間などが異なります。

| 項目 | インフルエンザ | 風邪 | 新型コロナウイルス |

|---|---|---|---|

| 原因 ウイルス |

インフルエンザウイルス (A型・B型など) |

ライノウイルス、 コロナウイルスなど |

SARS-CoV-2 |

| 流行時期 | 主に冬から春 (11月〜4月) |

通年 | 通年 (冬に流行しやすい) |

| 潜伏期間 | 1〜3日 | 1〜3日 | 2〜7日 |

| 隔離期間 | 発症後5日間かつ解熱後2日 (幼児は3日) |

特になし | 発症後5日間(症状軽快後24時間)が目安 |

| 感染力 | 強い | 強くない | 非常に強い |

| 排出期間 | 発症前日~ 発症後5~7日間 |

発症後数日〜 1週間程度 |

発症2日前~ 発症後7~10日間 |

| 主な症状 | 高熱、関節痛、筋肉痛、体のだるさ、咳、喉の痛み | 鼻水、くしゃみ、軽い発熱 | 発熱、喉の痛み、咳、息苦しさ、味覚・嗅覚異常、体のだるさ |

※症状や期間には個人差があります

※症状や期間には個人差があります

※横にスクロールします

風邪は軽症で自然に治ることが多い一方、インフルエンザと新型コロナウイルスは全身に強い症状が出ることがあるため、早期の診断が大切です。

ウイルスの種類(A型・B型・C型の違い)

インフルエンザウイルスはA型、B型、C型の3種類に分類され、ヒトには主にA型とB型の感染が見られます。

| ウイルスの種類 | |

|---|---|

A型

|

【症状】 高熱、頭痛、筋肉痛、関節痛、喉の痛み、咳 【特徴】 A型は強い感染力、症状が強く出やすい、変異しやすい特徴がある |

B型

|

【症状】 高熱、頭痛、筋肉痛、関節痛、喉の痛み、咳、下痢、腹痛 【特徴】 一般的な症状に加え、消化器症状が出やすい。 A型に比べ症状は穏やかだが長引きやすい。 |

C型

|

【症状】 軽度な発熱、咳、鼻水 【特徴】 A・B型に比べ症状が軽く、感染すると抗体ができる特徴がある。 子どもの感染が多い。 |

A型は症状が強く出やすく、変異を繰り返すため再感染が起こりやすい型で、世界的な流行(パンデミック)を引き起こすのもA型の特徴です。

B型は季節性インフルエンザとして毎年冬に流行しやすいですが、A型ほど変異は多くありません。

C型は主に小児が感染しやすく、軽い風邪のような症状で済むことが多いとされています。

インフルエンザの感染経路(飛沫・空気感染・接触)

インフルエンザは、感染者の咳やくしゃみ、あるいはウイルスの付着した物体を介して広がります。

主な感染経路は以下の通りです。

| インフルエンザの感染経路 | |

|---|---|

| 飛沫感染 (咳・くしゃみ)

|

感染者の咳やくしゃみに含まれる細かな飛沫を吸い込むことで感染します。人が多く集まる場所では特に注意が必要です。 |

| 空気感染 (換気のない密室)

|

飛沫の水分が蒸発し、空気中を漂う微小な粒子(飛沫核)を吸い込むことで感染します。換気されていない、密閉された空間で起こりやすいです。 |

| 接触感染 (ドアノブや手指などを介した感染)

|

ウイルスが付着した手すり、ドアノブ、机などに触れた手で口や鼻、目の粘膜に触れることで感染します。 |

インフルエンザは人同士の感染が中心ですが、一部のウイルス株は鳥や豚などの動物から感染することも報告されています。

インフルエンザの潜伏期間と感染可能期間

インフルエンザの潜伏期間は通常1~2日ほどで、感染してから発症までの期間が短いのが特徴です。

※1日や3~4日の場合もあり

症状が現れる1日前から発症後5日ほどはウイルスを排出し、他人に感染させる可能性があります。

特に発症前日から2~3日間はウイルス排出量が多く、感染力が最も強いと考えられています。

そのため、軽い体調不良でも外出を控え、早めに医療機関の受診を心がけましょう。

また、感染拡大を防ぐため、症状が落ち着いた後も十分な休養と感染対策を続けましょう。

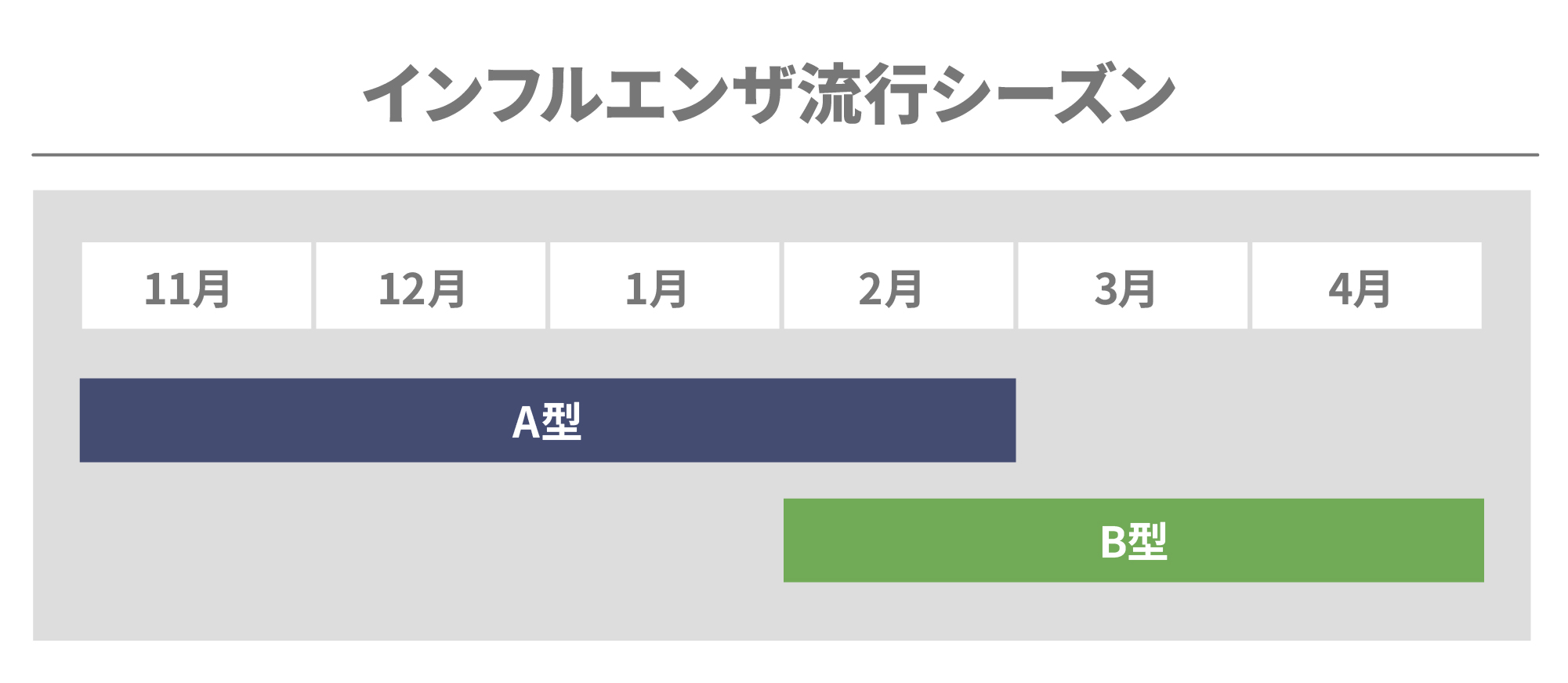

インフルエンザが流行する時期

インフルエンザはA型とB型で流行する時期が違います。

A型は11月~2月にかけて、B型は2月~4月にかけて流行し、共に時期が重なる1月~2月にピークを迎えます。

気温が低く乾燥する冬季は飛沫が拡散しやすく、喉や鼻の粘膜の防御機能も低下するためインフルエンザが広がりやすい環境になります。

さらに、人が集まりやすい年末年始の行事や、屋内で過ごす時間が増えることも流行拡大に影響します。

特に1月〜2月は受験シーズンと重なるため、受験生やその家族の間で普段以上に感染予防を徹底することが重要です。

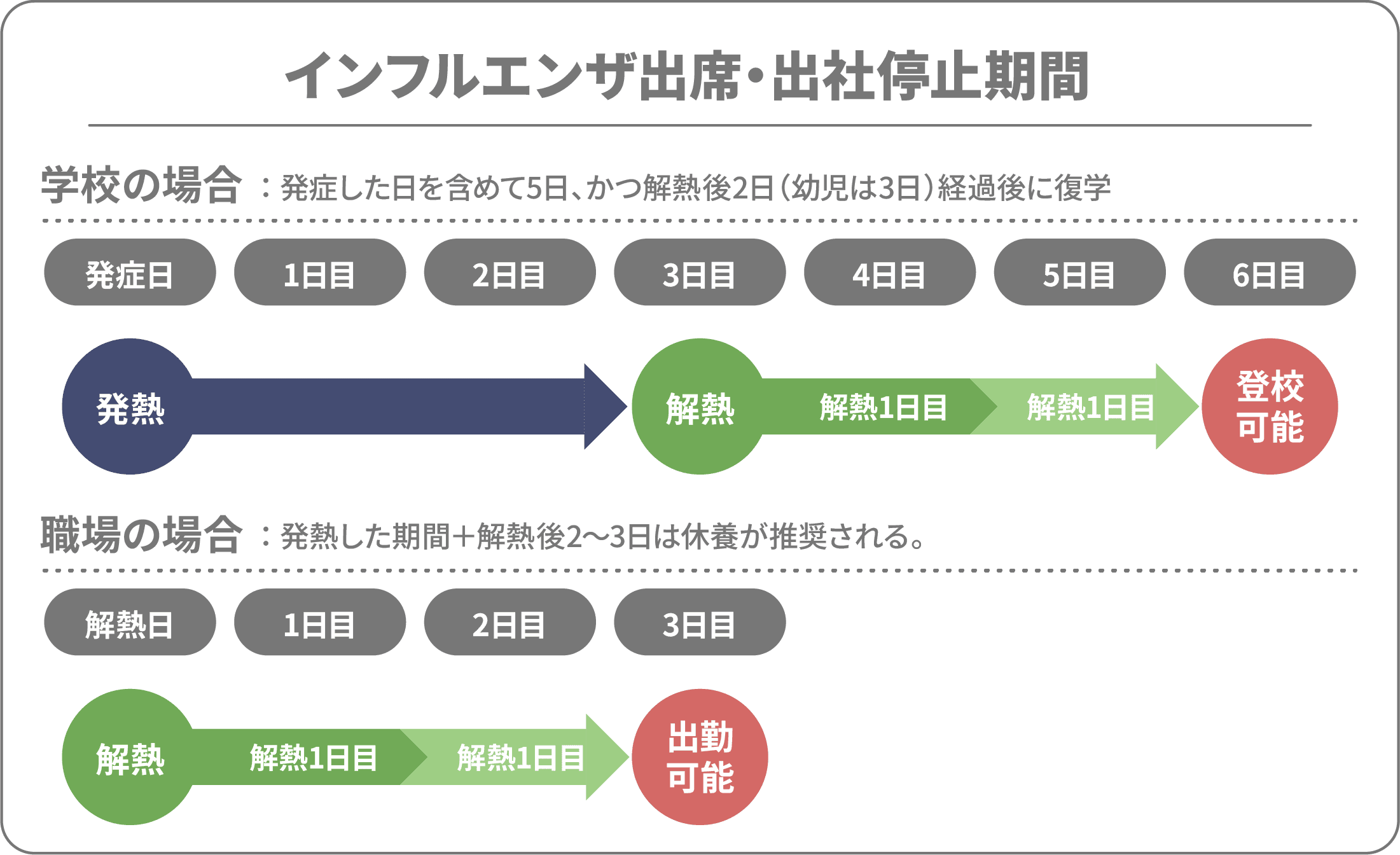

インフルエンザの隔離期間(出席停止・復帰目安)

インフルエンザに感染した場合は、隔離期間を設けて症状が治まってもすぐに登校や出勤を再開するのは避けましょう。

学校保健安全法では、発症後5日間が経過し、かつ解熱後2日(幼児は3日)を過ぎるまでは出席停止(隔離期間)と定められています。

これは、症状が治ったように見えても体の中にウイルスが残っている期間があるためです。

職場での場合は特に法律での規定はありませんが、発熱したら出社を控えてください。

医師の指示に従って、適切な隔離期間を設けることが望ましいとされています。

医師の許可や診断書の提出を求められるケースもあるため、自己判断ではなく職場の指示に従いましょう。

なお、インフルエンザで休む期間や看護休暇、治癒証明書、登校許可証について以下のページで詳しく解説しています。 インフルエンザで休む期間 インフルエンザの家庭内感染率

インフルエンザの予防

インフルエンザの予防には、ウイルスへの感染を防ぐための多面的な対策が大切です。

主な方法は以下の通りです。

ワクチンは感染や重症化を防ぐ有効な手段で、毎年流行するウイルス株に合わせて接種することが望ましいとされています。

家族や職場で感染者が出た場合には、医師の判断により予防薬が処方されることもあります。

また、こまめな手洗いやうがい、マスクの着用、十分な睡眠と栄養の確保、室内の加湿や換気なども効果的です。

これらを組み合わせて実践することで、感染リスクを大きく下げることができます。

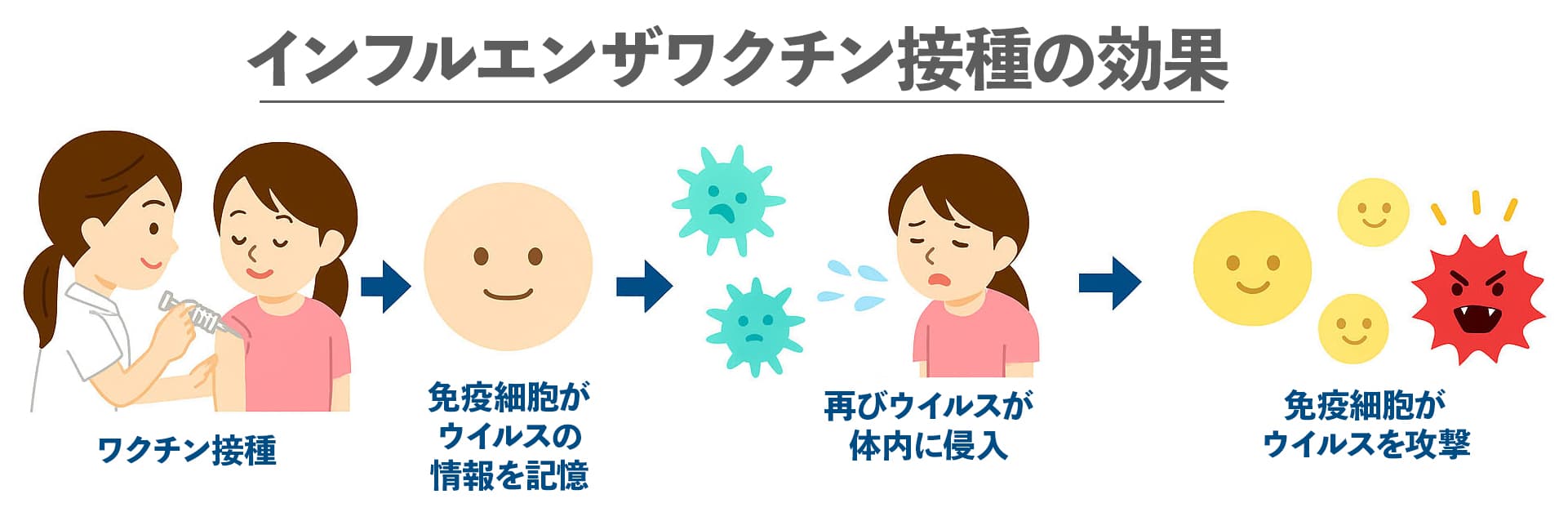

インフルエンザワクチン接種の効果

インフルエンザワクチン接種の効果は、感染の予防と発症後の重症化を抑える働きが確認されています。

感染リスクの低下に加え、体にウイルスへの抵抗力がつくため、感染しても症状を軽く抑えられる可能性があります。

特に高齢者や基礎疾患を持つ人では、肺炎などの合併症のリスクを軽減する重要な手段です。

なお、抗体が形成されるまでに約2週間を要するため、ワクチン接種はインフルエンザ流行前の早い時期に行いましょう。

ワクチンを接種しても、完全に感染を防げるわけではありません。

ワクチンはその年に流行が予測されるウイルス株を基に製造されるため、型が一致しない場合には十分な効果が得られないこともあります。

インフルエンザ予防薬の使用

インフルエンザ予防薬は、感染者と濃厚接触した際に発症を抑える目的で使用されます。

代表的な医薬品には以下のものがあり、いずれもインフルエンザウイルスの増殖を抑える働きがあります。

インフルエンザ予防薬

| 薬剤名 | 投与方法 | 予防効果期間 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| タミフル(オセルタミ ビル) |

内服 (75mgを1日1回) |

服用期間中のみ (7〜10日) |

A型・B型両方に有効。 服用が容易で広く使用される。 カプセル・錠剤がある。タミフルを詳しく確認する |

| イナビル(ラニナミ ビル) |

吸入 (40mgを1回) |

約7~10日間 | 1回の吸入で予防が完了。 A・B型に対応。イナビルを詳しく確認する |

| ゾフルーザ(バロキサ ビル) |

内服 (1回2錠) |

約10日 | 1回服用で完結。 ウイルス増殖抑制が早い。 |

| リレンザ(ザナミ ビル) |

吸入 (10mgを1日1回) |

吸入期間中 (約10日) |

直接呼吸器に作用する。 局所で効果を発揮。 |

※当院ではゾフルーザとリレンザの処方は行っておりません。

※横にスクロールします

これらは通常、接触から48時間以内に服用を開始することで効果を発揮しますが、あくまで医師の診察に基づいて使用することが原則です。

予防薬は高齢者や基礎疾患のある人、家庭内で感染者が出た場合などに用いられるケースが多く、適切に使用することで二次感染を防ぐ効果が期待できます。

インフルエンザ予防薬の詳細は以下のページにて詳しく解説しています。 インフルエンザ予防薬について

当院ではインフルエンザ予防薬としてタミフル(ジェネリック)とイナビルの処方を行っています。

詳しくは以下のページをご覧ください。

タミフル通販(オンライン診療)

イナビル通販(オンライン診療)

自分でできる予防法

インフルエンザを防ぐためには、ワクチンによる免疫獲得に加えて、日常生活での予防の徹底を心がけましょう。

主な予防方法は以下の通りです。

インフルエンザの予防法

- こまめな手洗い・うがい

- アルコール消毒

- マスクの着用

- 室内の加湿・換気

- 十分な睡眠とバランスのよい食事

手洗いは流水と石けんを使い、30秒ほどかけて丁寧に行うことが望ましいです。

マスクの着用は自分を守るだけでなく、他者への感染拡大を抑える有効な方法です。

また、睡眠と栄養をしっかり取ることで免疫力を保ち、感染への防御力を高められます。

こうした取り組みを日頃から意識することが、最も確実な感染防止策といえるでしょう。

インフルエンザの治療・対処法

インフルエンザの治療や対処法は、症状の程度や発症からの経過時間によって異なりますが、主に以下の方法で治療・対処します。

※フィットクリニックではインフルエンザの治療はおこなっておりません

インフルエンザの治療薬

インフルエンザの治療薬は、ウイルスの増殖を抑える抗インフルエンザ薬が中心です。

代表的な治療薬は以下の通りです。

| インフルエンザの治療薬 |

|---|

|

これらの医薬品は、発症から48時間以内に服用または吸入を開始すると、症状の軽減や発熱期間の短縮に効果が期待できます。

副作用や基礎疾患の有無によって適切な薬剤が異なるため、医師の指示に従って使用しましょう。 ※当院ではインフルエンザ予防でのみ処方しています。

自宅療養と生活上の注意

インフルエンザにかかった場合は、安静に過ごし体力の回復を優先することが重要です。

自宅療養中は次の点に注意しましょう。

- 安静にする

発熱や倦怠感がある間は外出を控え、十分な休養を取りましょう。 - 水分を補給する

脱水を防ぐために経口補水液などを利用するとよいでしょう。 - 栄養を摂る

消化の良い食事を少量ずつでも摂取することで、体力を維持できます。 - 部屋の環境を整える

加湿器などで室内の湿度を保ち、ウイルスの拡散を抑えましょう。 - 高熱への対処

解熱剤を使用する際は自己判断せず、必ず医師や薬剤師に相談してください。 - 咳エチケットを守る

咳やくしゃみのときに口と鼻を覆う『咳エチケット』を守りましょう

なお、症状が軽くても他人へ感染させる恐れがあるため、回復が確認されるまでは登校や出勤を控えましょう。

インフルエンザは感染しない・させないことが大切

インフルエンザは毎年多くの人に感染が広がる身近な感染症ですが、正しい知識と行動でそのリスクを大きく減らすことができます。

発熱や全身倦怠感などの症状があるときは、無理をせず早めに休養を取り、医療機関を受診しましょう。

特に高齢者や基礎疾患を持つ人は重症化しやすいため、早期の受診と治療が大切です。

また、ワクチン接種や手洗い、マスクの着用、加湿や換気などの基本的な感染対策を継続することで、自分だけでなく周囲の人を感染から守ることにつながります。

当院ではオンライン診療・外来診療によるインフルエンザ予防も行っています。

オンライン診療では、通院の負担を減らしながら感染対策をサポートしています。

オンライン診療によるインフルエンザ予防

インフルエンザ予防外来

インフルエンザによくある質問

-

- Q

インフルエンザはどんな病気?

- A

インフルエンザは、インフルエンザウイルスへの感染によって発症する、急性の呼吸器感染症です。

高熱や関節痛、筋肉痛、強い倦怠感など全身に症状が現れるのが特徴で、一般的な風邪よりも急激に進行します。

特に冬の季節に流行しやすく、体力が落ちていると重症化することもある点に注意が必要です。

- Q

-

- Q

インフルエンザの主な原因は?

- A

インフルエンザの主な原因は、インフルエンザウイルスへの感染です。

ウイルスにはA型、B型、C型があり、とくにA型とB型が毎年の季節性流行の中心となります。

感染は、咳やくしゃみによる飛沫感染や、ウイルスが付着した物に触れる接触感染によって広がります。

特に寒く乾燥した季節はウイルスが生存しやすく、感染が拡大しやすい環境となるため、感染予防を心がけましょう。

- Q

-

- Q

インフルエンザにかかったら、何日休めばいい?

- A

インフルエンザにかかった場合は、症状が治まってもすぐに登校や出勤をしてはいけません。

学校保健安全法では、発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで出席停止とされています。

仕事の場合も、解熱後2〜3日は休養を取り、医師の診断や職場の規定に従って復帰してください。

- Q

-

- Q

インフルエンザの潜伏期間は?

- A

インフルエンザの潜伏期間は、感染してから発症するまでおよそ1〜3日といわれています。

この期間中も体内でウイルスが増殖しており、症状が出る前から他人に感染させる可能性があります。

特に発症前日から2~3日間が最も感染力が強く、知らないうちに周囲へ広げてしまうこともあるため、注意が必要です。

- Q

-

- Q

どんな人が重症化に注意すればいい?

- A

主に免疫力が低下した人が重症化する恐れがあります。

その他、以下に該当する場合も注意が必要です。重症化を避けるため、ワクチンの接種や薬での予防- 高齢者

- 小児

- 妊婦

- 基礎疾患(心臓病・糖尿病・喘息など)を持つ人

- Q

参考サイト

関連記事

この記事の監修

(はっとり けいた)医師

【略歴】

- 平成17年

- 医療法人財団 河北総合病院 勤務

- 平成29年

- ゴリラクリニック 池袋院 管理者

- 令和5年~

- フィットクリニック院長 勤務

インフルエンザは風邪と混同されることがありますが、急な高熱や全身症状を伴う場合インフルエンザの可能性があります。

特に体力が落ちている方は、早めの予防が望ましいです。