インフルエンザ予防薬とは、インフルエンザウイルスへの感染や発症を防ぐために、あらかじめ服用する抗インフルエンザ薬のことです。

代表的な予防薬にはタミフル・イナビル・リレンザ・ゾフルーザなどがあります。

感染者との接触後36~48時間以内に使用すると、体内でのウイルス増殖を抑え、発症を防ぐ「二次感染予防」の効果が期待できます。

使いどころ

- 家族や職場、学校で感染者が出たとき

- 受験や部活の大会、修学旅行などの前

- 出張や高齢者施設を訪問する前

- 免疫力が下がっているとき

- 基礎疾患を持っている場合

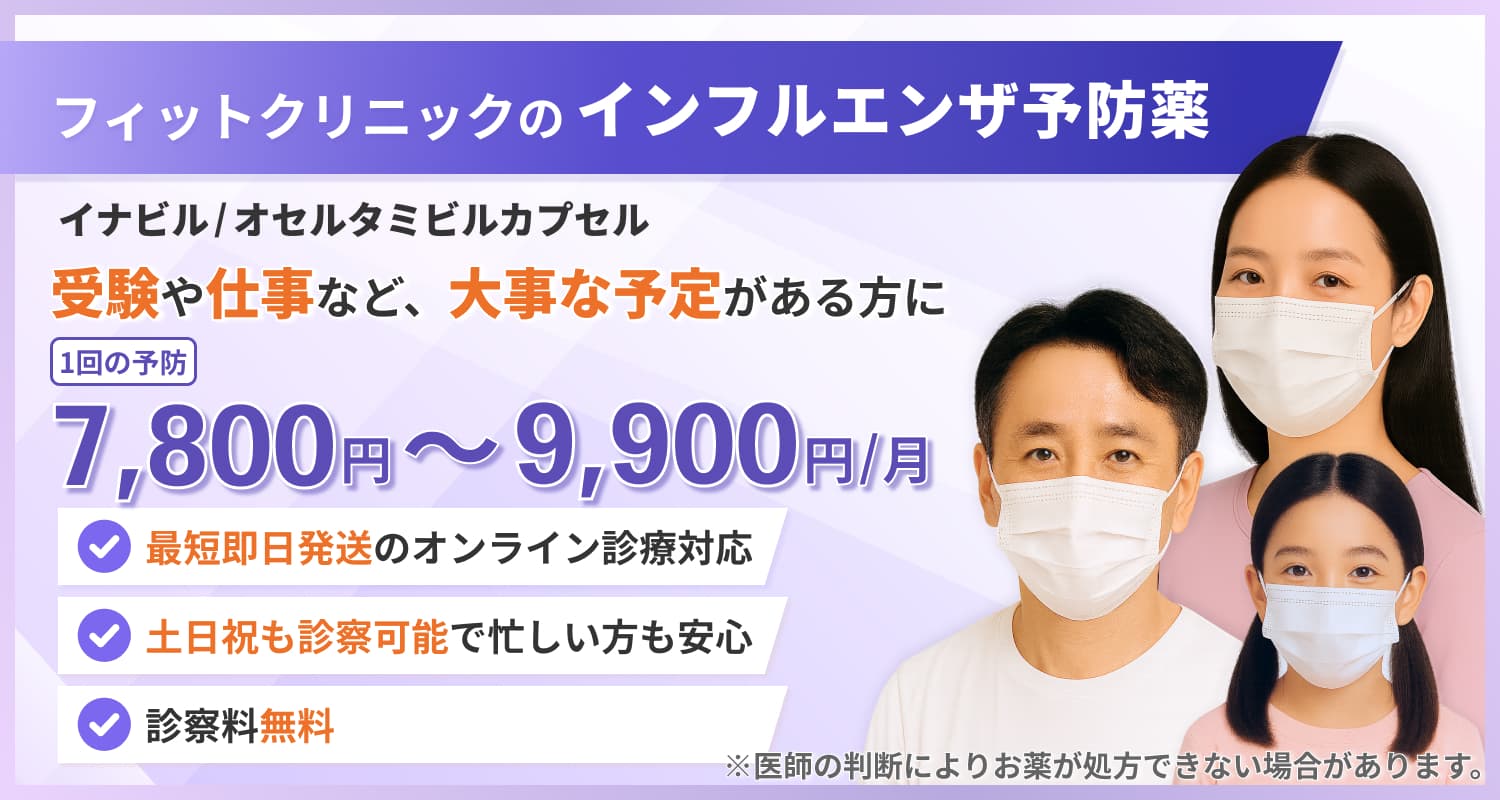

フィットクリニックでは、オンライン診療によるインフルエンザ予防薬の処方が可能です。

どのインフルエンザ予防薬が適しているか医師が診断するため、お気軽にご相談ください。

インフルエンザ予防薬の違いを比較

インフルエンザの予防薬には、タミフル、イナビル、リレンザ、ゾフルーザなどがあります。

これらは感染した際の治療薬としても使われますが、予防投与と治療投与では用量や回数が異なるため、注意が必要です。

また、点滴薬のラピアクタは治療薬としては使用されていますが、予防効果と安全性は確立されていません。

| タミフル | イナビル | ゾフルーザ | リレンザ | |

|---|---|---|---|---|

| 剤型 | 内服薬 | 吸入薬 | 内服薬 | 吸入薬 |

| 効果 | A型・B型インフルエンザの発症を抑制 | |||

| 予防率 | 約80~90% | 約65% | 約85% | 約65~70% |

| 投与 タイミング |

濃厚接触後48時間以内 | 濃厚接触後 36時間以内 |

||

| 予防投与量 | 1日1回×7〜10日 | 1回のみ | 1回のみ | 1日1回×10日 |

| 使用年齢 | 1歳以上 | 制限なし (吸入できる年齢から使用可能) |

12歳以上 (予防目的は成人中心) |

5歳以上 |

| 副作用 | 吐き気、腹痛、頭痛、下痢、発疹 | 下痢、頭痛、嘔吐、めまい | 下痢、吐き気、頭痛、発疹 | 発疹、顔のむくみ、頭痛、下痢 |

| 特徴 | すべての世代で使用可能。 実績豊富で、有効性・安全性のバランスが良い |

1回の吸入で効果が続くため服用忘れがない | 1回の内服で済むが、耐性ウイルスの報告も一部あり | 吸入タイプ。 気道に直接作用し、全身への副作用が少ない |

※効果や副作用は個人差があります。

※当院のインフルエンザ予防薬の値段はこちらをご覧ください。

※当院にてインフルエンザ治療薬の処方は行っておりません。

フィットクリニックでは、年齢や体質、生活スタイルに合わせて、医師が最適なインフルエンザ予防薬をご提案します。

すでにインフルエンザを発症している場合は、予防目的の投与ではなく治療が必要となります。

インフルエンザの症状について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

インフルエンザの詳細について

インフルエンザ予防薬の効果

インフルエンザ予防薬は、体内に侵入したウイルスの増殖を抑えることで発症や重症化を防ぐ効果があります。

予防効果の確率は薬剤によって異なりますが、約65~90%です。

インフルエンザウイルスの増殖を抑える予防薬は、大きく2つのタイプに分かれます。

| 項目 | ノイラミニダーゼ阻害薬 | PAエンドヌクレアーゼ阻害薬 |

|---|---|---|

| 主な 薬剤 |

|

ゾフルーザ (バロキサビル) |

| 作用のしくみ | 増殖したウイルスが他の細胞に広がるのを防ぐ | ウイルスRNA(ウイルスの遺伝子)の複製を止めて増えにくくする |

| 特徴 |

|

|

タミフルやイナビルなどは、増殖したウイルスが「他の細胞に広がるのを防ぐ」薬です。

一方、ゾフルーザは、ウイルスが自分の遺伝子(RNA)をコピーするのを止めることで、「ウイルスが増えるのを防ぐ」効果があります。

ワクチンとの併用による予防効果

インフルエンザ予防薬とワクチンは作用が異なるため、併用しても問題ありません。

併用することで、発症や重症化のリスクをさらに減らすことが期待できます。

| インフルエンザ 予防方法 |

発症抑制効果 |

|---|---|

| 予防薬のみ | 約60% |

| ワクチンのみ | 約65~90% |

| 併用 (予防薬+ワクチン) |

約95%以上 |

ただし、併用の可否やタイミング、使用する薬剤は年齢や体質、健康状態によって異なるため、必ず医師の判断のもとで行うことが重要です。

より高い予防効果を得たい場合は、ぜひご相談ください。 インフルエンザ予防薬について相談する

インフルエンザ予防薬の対象者

インフルエンザ予防薬の予防投与対象者は、感染リスクが高い人や、発症による影響が大きい人です。

また、成人だけでなく子供にも医師の判断で予防投与が可能です。

- 家族や職場、学校で感染者が出ている方

- 受験、大会、出張などで感染を避けたい方

- 基礎疾患(心臓・肺・糖尿病など)を持つ方

- 65歳以上の高齢者など重症化リスクの高い方

インフルエンザ予防薬は「発症抑制」を目的とするため、ワクチンの代わりにはなりませんが、家庭や職場などでの感染拡大を防ぎ、重症化予防の効果が期待できます。

インフルエンザ予防薬の投与方法

インフルエンザ予防薬の投与方法は、薬の種類や年齢によって異なります。

ただし、どの予防薬でも重要なのは「投与のタイミング」です。

感染の可能性がある状況から時間が経ってしまうと、予防効果が十分に得られないことがあります。

投与タイミング

-

タミフル/イナビル/ゾフルーザ

- インフルエンザ患者との接触から48時間以内に投与を開始

-

リレンザ

- インフルエンザ患者との接触から36時間以内に投与を開始

感染者との接触後、できるだけ早く使用することでウイルスの増殖を抑え、発症を防ぐ効果が高まります。

インフルエンザ予防薬の投与方法の詳細は以下の通りです。

| 成人への 予防投与 |

子供への 予防投与 |

|

|---|---|---|

| 1回75mgを1日1回7〜10日間服用 | タミフル (内服) |

|

| 2容器(40mg)を1回分として吸入。 または1容器(20mg)を1日1回、2日間吸入でも可。 |

イナビル (吸入) |

|

|

タミフル (内服) |

|

| 10mg(5mgブリスター2個分)1日1回10日間吸入 | リレンザ (吸入) |

|

受験や重要なイベントを控える場合、あらかじめ予防効果の持続期間を把握しておくことで、複数日程にも対応しやすくなります。

下記の図は、大学入試を想定したインフルエンザ予防薬の服用タイミングの一例です。

(参考:イナビル)

イナビルの予防効果は投与後、最長10日まで継続しますが、4日目以降から予防効果が徐々に薄れていきます。

受験日が複数ある場合は、ご考慮ください。

同居するご家族も同様に予防しておくことでインフルエンザのリスクを低下させましょう。

受験時期のインフルエンザ対策については以下で詳しく解説しています。 受験時期のインフルエンザ対策

インフルエンザ予防薬の副作用や異常行動

インフルエンザ予防薬の副作用は、頭痛・吐き気・下痢などで、多くは症状が軽く自然と治まります。

稀にアナフィラキシーや肝機能障害など、重篤な副作用が起こることもあるため、服用中に体調の変化を感じた場合は速やかに医療機関を受診してください。

また過去に「タミフルなどインフルエンザ薬の服用で異常行動が起きる」といった報道がありましたが、実際には服用の有無にかかわらず、インフルエンザ発症自体が原因で異常行動が見られるとされています。

インフルエンザ予防薬の選び方

インフルエンザの予防投与は、医師が年齢・体重・基礎疾患・生活スタイルなどを総合的に判断して選択します。

第一選択となるのは「タミフル」に代表されるノイラミニダーゼ阻害薬で、飲み薬として幅広い年代に使用できるのが特徴です。

内服が難しい方には吸入タイプの「イナビル」「リレンザ」が用いられます。

さらに、これらが使えない場合に検討されるのが「ゾフルーザ」です。

フィットクリニックでは、有効性・安全性のバランスが良い「タミフル」と、1回の吸入で予防が完了する「イナビル」を処方しています。

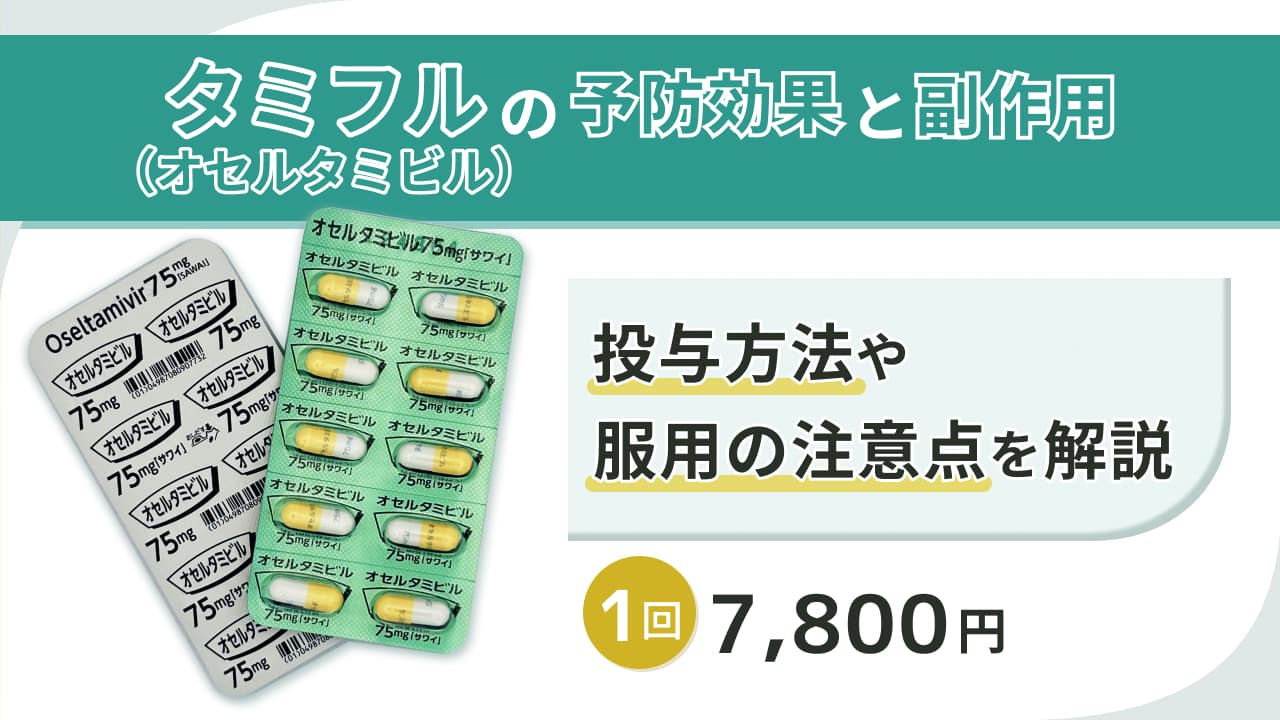

タミフル

タミフルはカプセルやドライシロップがあり、小児から高齢者まで幅広く使用されています。

インフルエンザ治療薬として長年使われており、予防目的でも安全性と有効性が確認されています。

内服タイプの抗インフルエンザ薬で、ウイルスの増殖を抑えるノイラミニダーゼ阻害薬に分類されます。

| 医薬品名 | タミフル |

|---|---|

| 一般名 | オセルタミビルリン酸塩 |

| 成分名 | オセルタミビル |

| 予防効果 | 接触から48時間以内の内服で効果が期待できる。 家庭内や職場で感染者と接触した場合に発症リスクを低下させる効果があり、家庭内での発症抑制率が約80~90%になったデータあり。 |

| 予防での 用量 |

成人: 1回75mgを1日1回、7~10日間内服 |

| 投与方法 | 経口投与 |

| 主な 副作用 |

吐き気、腹痛、頭痛、下痢、発疹など |

| 重篤な 副作用 |

アナフィラキシー、肝機能障害、皮膚粘膜症候群、異常行動など |

| その他の 副作用 |

悪夢、結膜炎、血尿、発熱など |

| 服用禁止 | 本剤の成分に対し過去にアレルギー症状が現れたことのある方 |

| 服用注意 | 腎機能が低下している方、妊娠中または妊娠の疑いがある方、授乳中の方、高齢者、小児は医師の指示に従うこと。 |

タミフル(ジェネリック)の詳細については以下のページをご覧ください。 タミフル(オセルタミビル)の詳細

こちらからオンライン診療をご予約いただけます。 タミフルのオンライン診療予約

イナビル

イナビルは吸入タイプの抗インフルエンザ薬で、1回または2回の吸入で効果が持続するのが特徴で、服用の負担が少なく済みます。

家庭内感染の予防や、通勤・通学などで感染者との接触がある人にも使用されます。

ウイルスの増殖を抑えるノイラミニダーゼ阻害薬に分類されます。

| 医薬品名 | イナビル |

|---|---|

| 一般名 | ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 |

| 成分名 | ラニナミビル |

| 予防効果 |

インフルエンザウイルスA型とB型に対して有効で、1回または1回分を2回に分けての吸入で発症率を約65%減少させたデータあり。 接触後48時間以内の吸入で、予防効果が7~10日間持続する。 |

| 予防での 用量 |

成人: 40mgを1回吸入、または20mgを1日1回×2日間吸入。 |

| 投与方法 | 吸入投与 |

| 主な 副作用 |

下痢、頭痛、嘔吐、めまいなど |

| 重篤な 副作用 |

アナフィラキシー、気管支攣縮、呼吸困難、皮膚粘膜症候群など |

| その他の 副作用 |

咳、発疹、かゆみなど |

| 服用禁止 | 本剤の成分に対し過去にアレルギー症状が現れたことのある方 |

| 服用注意 | 気管支喘息や慢性閉塞性肺疾患などの呼吸器疾患の方、腎機能障害の方、妊娠中または妊娠の疑いがある方、授乳中の方、高齢者、小児は医師の指示に従うこと。 |

イナビルの詳細については以下のページをご覧ください。 イナビルの詳細

こちらからオンライン診療をご予約いただけます。 イナビルのオンライン診療予約

ゾフルーザ

ゾフルーザは、1回の内服で完結する抗インフルエンザ薬です。

ウイルスの増殖を抑えるキャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬で、A型・B型いずれにも作用します。

服用回数が1回のみと少なく、服用の負担が軽減できるのが特徴です。

| 医薬品名 | ゾフルーザ |

|---|---|

| 一般名 | バロキサビル マルボキシル |

| 成分名 | バロキサビル、マルボキシル |

| 予防効果 | インフルエンザ患者と同居する家族を対象とした国内臨床試験では、発症抑制率が約85%なる結果あり。 効果が長く持続するため投与は1回で済む。 |

| 予防での 用量 |

成人および12歳以上: 体重80kg以上は80mg、80kg未満は40mgを内服。 |

| 投与方法 | 経口投与(錠剤または顆粒) |

| 主な 副作用 |

下痢、吐き気、頭痛、発疹など |

| 重篤な 副作用 |

アナフィラキシー、異常行動、出血など |

| その他の 副作用 |

血管性浮腫、かゆみ |

| 服用禁止 | 本剤の成分に対し過去にアレルギー症状が現れたことのある方 |

| 服用注意 | 小児では耐性株出現のリスクがあるため慎重に使用すること。妊婦・授乳婦、肝機能障害・高齢者は医師の指示に従うこと。 |

ゾフルーザは、一部で薬が効きにくい「耐性ウイルス」が出る可能性があります。

そのため、処方の際はタミフルやイナビルなど他の抗インフルエンザ薬も含めて医師が慎重に判断します。

リレンザ

リレンザは吸入タイプの抗インフルエンザ薬で、発症抑制に加え、家族内や施設内などでの二次感染予防にも用いられます。

吸入操作があるため、小児や高齢者など医師や家族のサポートが必要となる場合があります。

ウイルスの増殖を抑えるノイラミニダーゼ阻害薬です。

| 医薬品名 | リレンザ |

|---|---|

| 一般名 | ザナミビル水和物 |

| 成分名 | ザナミビル |

| 予防効果 | インフルエンザの検査確定の予防において約65~70%の有効性が示されている。 吸入による局所作用で気道内のウイルス増殖を抑制し、家庭内・施設内での感染拡大を防ぐ効果が確認されている。 |

| 予防での 用量 |

成人・小児: 1回 10mgを1日1回、10日間吸入 |

| 投与方法 | 専用吸入器を用いた吸入投与 |

| 主な 副作用 |

発疹、顔のむくみ、頭痛、下痢など |

| 重篤な 副作用 |

アナフィラキシー、気管支攣縮、皮膚粘膜症候群など |

| その他の 副作用 |

血管迷走神経反応 |

| 服用禁止 | 本剤の成分に対し過去にアレルギー症状が現れたことのある方 |

| 服用注意 | 気管支喘息や慢性閉塞性肺疾患などの呼吸器疾患を持つ方、乳製品に対するアレルギーがある方、妊娠中または妊娠の疑いがある方、授乳中の方は医師の指示に従うこと。 |

インフルエンザ予防薬の処方について

インフルエンザ予防薬は、自費診療(保険外診療)で処方を受けることができます。

症状が出ていない段階で行う「予防投与」は保険適用の対象外となるため、自由診療としての扱いです。

なお、現在、日本国内でインフルエンザ予防薬は市販されていません。

抗インフルエンザ薬はすべて医師の診察を受けて処方される処方薬です。

用量や服用期間を誤ると副作用や耐性ウイルスのリスクがあるため、ドラッグストアでは購入できず、必ず医療機関での処方が必要です。

フィットクリニックでは、来院せずに処方を受けられるオンライン診療を行っております。

当院で扱うインフルエンザ予防薬の詳細は以下より確認できます。

直接来院してすぐに予防薬を受け取りたい方は、予約不要の外来診療も受け付けています。

オンライン診療の詳細と併せて以下よりご確認いただけます。

フィットクリニックのインフルエンザ予防

【笹塚駅徒歩2分】インフルエンザ予防外来

大事な予定を控えている方は、感染する前に早めの予防を行いましょう。

よくある質問

-

- Q

インフルエンザの予防に飲む薬はありますか?

- A

あります。

代表的なものは「タミフル」「イナビル」「リレンザ」「ゾフルーザ」などの抗インフルエンザ薬です。

これらはウイルスの増殖を抑えることで発症や重症化を防ぐ効果があり、家庭内感染の予防にも用いられます。

- Q

-

- Q

インフルエンザの予防投薬はいつ飲みますか?

- A

感染者との接触から48時間以内に服用または吸入を開始することが重要です。

時間を過ぎると薬の有効性が低下するため、早めの受診・投薬が推奨されます。

服用期間や服用方法は薬によって異なるため、医師の指示に従って正しく服用しましょう。

- Q

-

- Q

インフルエンザ予防薬と予防接種は何が違いますか?

- A

予防薬は「感染後の発症抑制」、予防接種(ワクチン)は「事前の免疫形成」が目的です。

ワクチンは体内で抗体をつくり、発症を防ぐのに対し、予防薬はウイルスの増殖を直接抑える働きをします。

予防効果の持続力についても異なり、ワクチンは長期的に作用しますが、予防薬は一時的です。

- Q

-

- Q

インフルエンザの予防薬はいくらかかりますか?

- A

予防目的での処方は保険適用外(自費診療)のため、医療機関ごとに料金が異なります。

一般的には、薬剤費と診察料を合わせて4,000円~6,000円前後が目安です。

オンライン診療を利用すれば、自宅から手軽に処方を受けることもできます。

- Q

-

- Q

インフルエンザの予防投与は効果がありますか?

- A

インフルエンザ予防薬は、発症リスクをおおむね65~90%程度下げることが確認されています。薬剤によって効果や持続時間が異なるため、年齢・体質に合わせて医師が判断します。

- Q

-

- Q

インフルエンザの予防投与は子供もできますか?

- A

可能です。ただし、薬の種類によって使用できる年齢や用量が異なるため、必ず医師の診察のもとで判断してください。

- Q

-

- Q

インフルエンザの予防投与の期間はどのくらいですか?

- A

接触後から一定期間のみ使用します。タミフルは7~10日間、リレンザは10日間が標準です。

イナビルとゾフルーザは1回の吸入・内服で効果が持続するタイプです。期間は薬剤と年齢によって異なるため、医師の指示に従ってください。

- Q

-

- Q

ゾフルーザの予防投与は何日効きますか?

- A

ゾフルーザの予防効果は、通常約10日間持続すると報告されています。

単回投与で血中濃度が保たれるため、接触後に早めに服用することで発症リスクを抑えることが期待できます。

- Q

関連記事

参考サイト

- 医療用医薬品 : タミフル

- 医療用医薬品 : イナビル

- 医療用医薬品 : リレンザ

- 医療用医薬品 : ゾフルーザ

- 家庭内接触者におけるインフルエンザ予防におけるオセルタミビルの有効性:ランダム化比較試験|PubMed

- インフルエンザ曝露後予防のための長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤ラニナミビルオクタン酸塩|PubMed

- 健康な成人におけるインフルエンザ予防のためのザナミビル:ランダム化比較試験|PubMed

- 家庭内接触者におけるインフルエンザ予防のためのバロキサビル マルボキシル|The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

- ゾフルーザ錠10mg・錠20mg・顆粒2%分包 - 塩野義製薬

- リレンザ | GSK グラクソ・スミスクライン

この記事の監修

(はっとり けいた)

【略歴】

- 平成17年

- 医療法人財団 河北総合病院 勤務

- 平成29年

- ゴリラクリニック 池袋院 管理者

- 令和5年~

- フィットクリニック院長 勤務

インフルエンザ予防薬は、体内に侵入したウイルスの活動を抑えることで発症を防ぎます。

ワクチンのように免疫をつくるものではありませんが、家庭や職場での感染拡大を防ぎ、重症化を抑えることに役立ちます。